새해 들어 노트를 교체했다는 포스팅을 했었는데, 올해의 두 번째 노트를 쓰게 되었습니다. 쓰는 빈도나 양이 많지 않다고 생각했는데 그래도 두 달 정도 걸렸으니, 제 딴에는 꽤 빨리 교체하게 된 셈입니다.

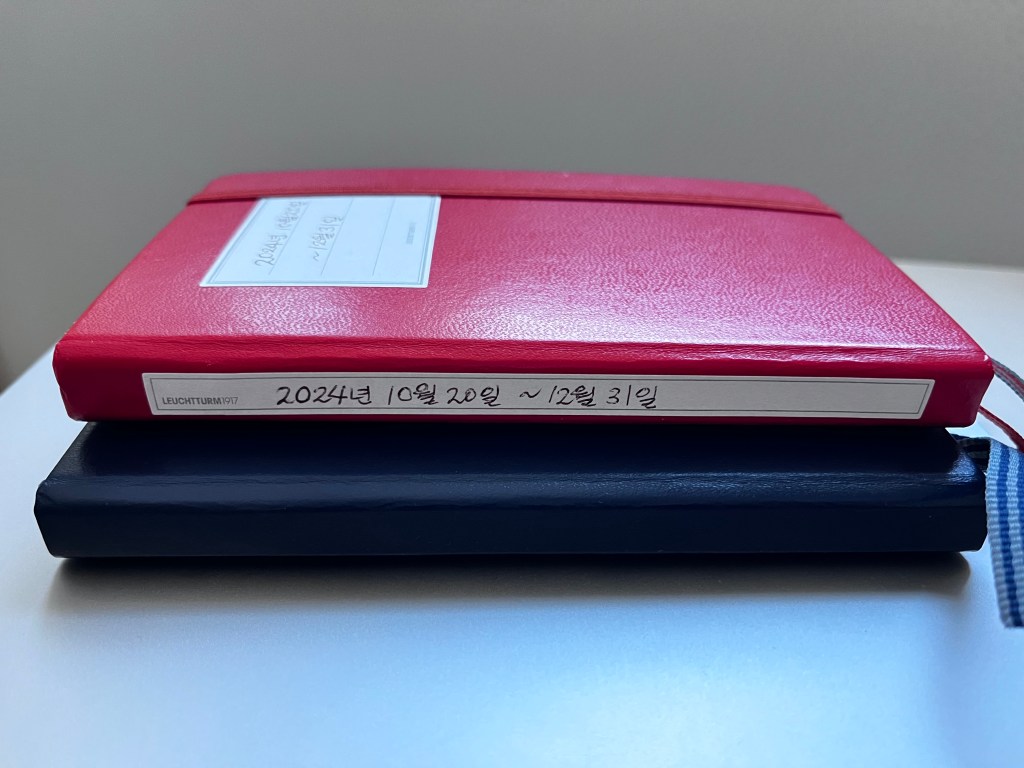

겨울에 어울리는 쨍한 네이비 컬러의 노트에는 사용한 기간을 라벨에 적어 붙여두었어요. 새로 쓰기 시작한 노트는 레트로한 스톤 블루입니다.사진엔 거의 스카이 블루 같은데 실제로는 회색빛이 한방울이 더 들어간 느낌이예요.

이번에 새로 도입한 것이 있다면 인덱스 스티커입니다. 달력이나 주간 계획을 그려넣은 페이지 귀퉁이에 앞뒤로 접어 붙여 위치를 표시하는 것이죠. 모처럼 다이소에 갔다가 찾았어요. 동전만한 스티커가 꽤 발랄한 느낌을 줍니다.

표시된 인덱스는 물론 인덱스 페이지에도 적어둡니다. 로이텀1917 노트에는 앞쪽에 목차가 있어 써넣을 수 있어요. 지난 달의 활동을 간단히 돌아보기 위해 새 노트에 1월, 2월 캘린더를 베껴두고 3월을 시작했어요.

사둔 마지막 로이텀1917 노트를 꺼냈으니 또 사다 쟁여둘 때가 되었네요. 포켓 사이즈가 조금 답답하게 느껴질 때도 있어서 미디엄 사이즈로 옮겨갈지 고민중이예요. 그리고 그 동안 방안지 타입을 사용했는데 다시 줄 타입으로 갈지, 점 타입으로 갈지도 생각해 봐야겠습니다. 완전히 무지 타입도 있는데 제 글씨가 많이 삐뚤빼뚤해서 아예 고려대상에서 제외하고 있습니다.

아무튼 새 노트를 사고 또 쓸 때 까진 이 스톤블루 노트와 함께 하게 되었습니다. 노트를 새로 마련해 놓으니 든든한 기분이네요. 매일 제 생각을 조금씩 더 덜어놓을 수 있기를 바라봅니다.